近年来,随着高速铁路和城市轨道交通的迅猛发展,高速列车运行于桥梁上引起的车辆-桥梁耦合振动以及城市轨道交通高架结构的振动与噪声产生机理、减振降噪技术等问题研究,已成为高速铁路和城市轨道交通领域的重大课题。桥梁工程系副主任李小珍教授工作室近10多年来在国家自然科学基金、国家重点基础研究发展计划(973计划)、国家高技术研究发展计划(863计划)等一系列重大项目支持下,依托我国高速铁路和城市轨道交通建设重大需求,开展了一系列的理论研究、现场试验和工程应用,取得了大量研究成果,逐步形成了“车桥耦合和减振降噪”专著系列。现推出以下三部:

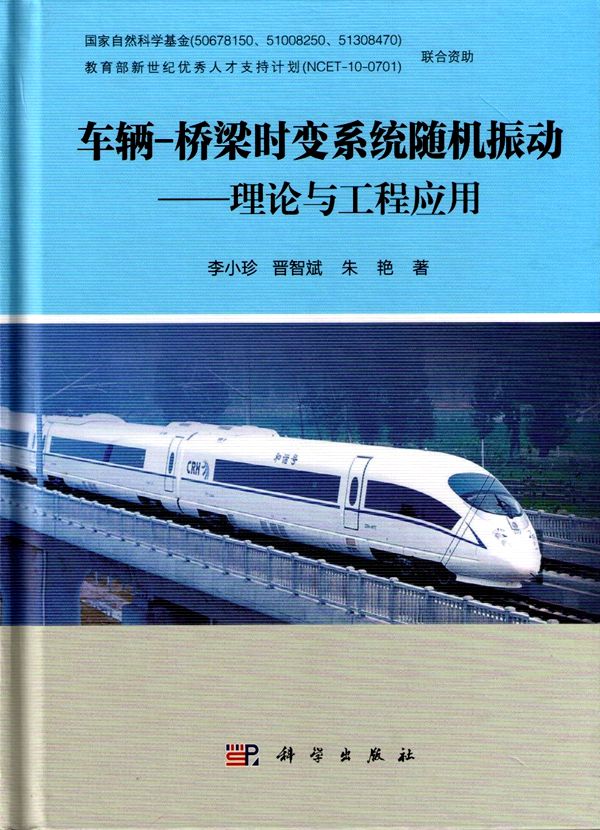

(一)车辆-桥梁时变耦合系统随机振动—理论与工程应用,科学出版社;

(二)铁路桥梁噪声辐射理论与应用,科学出版社;

(三)车辆-桥梁耦合动力学理论与工程应用,科学出版社。

专著系列(一):《车辆-桥梁时变耦合系统随机振动—理论与工程应用》是李小珍教授工作室在国家自然科学基金项目(50678150、51008250、51308470)、教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-10-0701)资助下取得的关于车辆—桥梁时变系统随机振动理论与工程应用的研究成果。该书针对车辆—桥梁耦合系统随机振动的复杂性,将协方差分析法、摄动法和虚拟激励法引入车-桥时变系统的随机振动研究中。全书共八章。第1章总结了随机振动理论、车辆—桥梁时变系统随机振动的研究现状,并简单回顾了随机参数结构动力学的研究现状;第2章扼要介绍了随机振动基础知识;第3、4章介绍协方差分析法在车辆—桥梁时变系统随机振动研究中的应用;第5章将随机摄动法引入车辆—桥梁时变系统进行的随机参数结构振动研究;第6章介绍了虚拟激励法的基础原理;第7、8章将虚拟激励法引入了车辆—桥梁时变系统的随机振动研究。

本书可供桥梁工程、铁道工程、城市轨道交通等工程领域的高年级本科生、研究生、教师以及科技人员和工程设计人员参考。

著者简介:

李小珍:1970年1月生,湖南安仁人,工学博士,教授,博士生导师,伟德国际1949始于英国桥梁与隧道工程国家重点学科方向带头人、桥梁工程系副主任。先后入选教育部新世纪优秀人才(2010年)、四川省杰出青年学术技术带头人(2010年)、国务院高铁安全大检查工务组专家组成员(2011年)、四川省学术与技术带头人后备人选(2013年)。曾获国家科技进步二等奖(2009年)、四川省科技进步一等奖(2014年)、詹天佑青年奖(2011年)、詹天佑贡献奖(2016年)。

长期从事车桥耦合振动、铁路桥梁减振降噪等领域研究,在高速铁路车辆-桥梁耦合振动研究取得了创新性学术成果。主持国家自然科学基金高铁联合基金重点项目1项、面上项目2项、863计划子项、973项目子课题、四川省杰出青年基金和应用基础研究项目各1项、铁道部重大项目20余项、重大工程项目60余项。近五年来,发表SCI论文21篇,EI论文120余篇;获得发明专利4项,实用新型专利6项;获得国家版权局计算机软件著作权3项;出版专著三部;迄今,已培养8名工学博士,63名工学硕士,正在指导10名博士生和19名硕士生。现担任中国钢结构协会桥梁钢结构分会理事、结构疲劳与稳定分会理事。先后在美国UIUC, LSU、澳大利亚科廷大学做高级访问学者。

晋智斌:1979年8月生,山西霍州人,工学博士,硕士研究生导师,bevictor伟德桥梁工程系副教授。2013年8月~2014年7月曾在美国科罗纳多矿业大学从事高级访问学者研究。主要从事车-桥耦合振动、车-桥随机振动研究。发展了车-桥系统随机分析的协方差递推方法,提出了轮轨非线性接触关系的统计线性化方法用于解决车-桥随机振动问题。主持国家自然科学基金面上和青年项目各1项,主研国家自然科学基金项目2项,发表学术论文20余篇。参与车-线-桥大系统动力学仿真程序研发,并承担了京沪高速铁路、贵广高速等铁路桥梁车振研究;开发了轻轨-桥梁耦合振动仿真程序,并应用于重庆菜园坝大桥车致振动分析。

朱艳:1979年11月生,安徽合肥人,工学博士,硕士研究生导师,bevictor伟德桥梁系工程讲师。2014年9月—2015年8月曾在澳大利亚新南威尔士大学从事高级访问学者研究。主要从事车辆—桥梁耦合振动和车辆—桥梁耦合系统的随机振动方面的研究。开发了车辆—桥梁耦合系统随机振动分析程序。主持国家自然科学基金青年基金1项,中央高校基本科研业务费专项资金项目1项,伟德国际1949始于英国青年教师百人计划项目1项。

来源:bevictor伟德